|

19.06.08 La

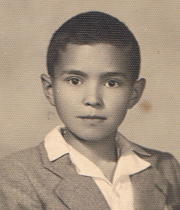

sirena dell’allarme aereo Un po’ a sprazzi, un po’ confusamente come tra la nebbia, un po’ molto nitidi, ogni tanto riaffiorano i ricordi degli anni e dei fatti accaduti quando ero un bambino che non aveva ancora cinque anni. Erano i giorni della seconda guerra mondiale. Abitavo da un paio d’anni nella casa in cui sono cresciuto e vissuto fino al ’69. In famiglia eravamo: io, mia sorella Costanza, di cinque anni più grande di me e i miei genitori. Mio fratello più piccolo Fernando arrivò nel ’47. Il più lontano ricordo che conservo è quello del suono molto acuto e al tempo stesso lugubre di una sirena che urla ad intervalli regolari per alcune volte. Era il congegno che emetteva il segnale dell’allarme aereo. Quando nei paraggi del nostro paese veniva avvistato qualche bombardiere, la sirena suonava per avvertire gli abitanti di abbandonare le case e raggiungere i rifugi antiaerei che a Vignanello erano le stalle e le cantine scavate nel tufo. La sirena era stata istallata sulla terrazza del palazzo di via Matteotti, il primo, che ancora c’è, dirimpetto alla fiancata destra della Collegiata. Da casa mia, che era situata all’imbocco di via Casalino, sulla fiancata opposta della stessa chiesa, il suono della sirena giungeva nel pieno della sua intensità. Quando lo sentivamo, se c’erano i genitori, scendevamo nella stalla sottostante, alla quale si accedeva dal Vicolo Cieco e lì restavamo fino al cessato allarme, che veniva annunciato dalla stessa sirena, ma con un suono diverso e più breve. Se ci trovavamo in casa soltanto io e mia sorella, eravamo stati ben istruiti: dovevamo nasconderci immediatamente sdraiandoci sul pavimento sotto il letto matrimoniale dei nostri genitori e lì restare fino al segnale del cessato allarme. La

scheggia sulla coperta

Sulla coperta del letto trovammo una scheggia metallica molto pesante, lunga una decina di centimetri, penetrata dal tetto e che aveva perforato anche il soffitto in compensato. Il foro è rimasto lì, anche se otturato con lo stucco dal falegname, ma ben visibile, fino agli ultimi anni ’60, quando sostituimmo il soffitto in legno con un altro di materiale diverso.

Quella sera l’allarme durò fino a notte inoltrata e suonò più volte. Ogni tanto si sentiva il rombo di un aereo e all’improvviso esplodevano nel cielo alcune bengala che illuminavano tutta la vallata: si vedevano tutte le pendici de ‘a Costa ‘e Piacciàno illuminate a giorno. A me, che non capivo ciò che stava succedendo, sembrava di assistere ad uno spettacolo pirotecnico come i girelli che venivano accesi la sera della processione di San Biagio e Santa Giacinta. Non saprei dire, e non ricordo né quando né se quella sera rientrammo a casa per metterci a letto. “Ricordi

quelle sere che c’era il coprifuoco...” Altro ricordo, ma un po’ evanescente e sfocato, sono le serate in cui c’era il coprifuoco. Appena faceva buio bisognava stare rintanati in casa fino alla mattina successiva. Dopo il suono della campana dell’ora ‘e notte in casa si dovevano spegnere le luci, chiudere le finestre e le imposte (‘i scuri) e non si poteva più uscire in strada. Chi veniva trovato in circolazione, veniva fermato e condotto con il camion delle ronde dei tedeschi nella loro caserma, per essere identificato ed interrogato soprattutto sui motivi per cui non era stato rispettato il coprifuoco. Dopo gli accertamenti di rito, e se i motivi addotti erano ritenuti, dagli investigatori, sufficienti, si veniva rilasciati, altrimenti c’era il fermo, almeno fino al mattino successivo. Una sera, mentre stavamo in casa con le lampade spente e con le imposte chiuse, ma con il fuoco acceso ed ancora alzati, sentimmo arrivare rumorosamente in piazza un camion con i tedeschi. Aprimmo uno spiraglio di un’imposta e vedemmo due soldati che stavano portando via ‘a Marietta ‘i’ppapa, la sorella di Giggi, per portarla al comando. Era questa una donnetta anziana, diciamo pure quasi vecchia, non sposata, tutta casa e chiesa, che abitava ad un passo dalla Collegiata, al piano terra del palazzo di Publio Lagrimanti, negli stessi locali in cui oggi c’è il ristorante “L’angolino di Marianna”. Essendo molto devota, praticante e vicina (in tutti i sensi) alla chiesa (era lei che forniva la brace del suo focolare all’officiante quando doveva bruciare l’incenso per qualche cerimonia religiosa) quella sera (si seppe nei giorni seguenti) si era trattenuta più del solito in casa di un’amica, che abitava nei vicoli vicini, a dire il rosario. Per fortuna fu subito rilasciata e poté tornare a casa per la cena e per andare a letto. Il

passaggio dei Tedeschi nel nostro paese Il ricordo sicuramente più indelebile che conservo ancora intatto, e sono ormai circa sessantaquattro anni, è quello dei giorni tra maggio e giugno del ’44, giorni in cui le truppe tedesche, lasciata Roma, avevano iniziato la loro ritirata verso il Nord, e i soldati di stanza a Vignanello e dintorni, e gruppi di quelli provenienti dal Sud Italia, stavano transitando nel nostro paese. Molti

di questi gruppi militari, alcuni dei quali avevano perso il contatto

con il grosso dell’esercito in ritirata, per raggiungere più

facilmente il Nord evitavano, quando possibile, di percorrere le grandi

vie di comunicazione come Eravamo ai primi di giugno del ’44. Naturalmente questi rilevamenti, sia strategici che cronologici, io li ho acquisiti da grande, e sono riuscito ad inquadrare le mie esperienze vissute da bambino nel contesto di quel periodo storico. Furono giornate molto movimentate per tutti i Vignanellesi e chiunque le ha vissute ne conserverà, come me, ancora incancellabile il ricordo. Certamente i più grandi e segnatamente quelli che avevano la responsabilità di una famiglia, dovettero sostenere in aggiunta ai disagi, alle privazioni ed alle sofferenze fisiche, anche notevolissime tensioni e apprensioni psichiche per l’incolumità, il sostentamento e la salute dei loro figli. I giovani, al contrario, subivano gli eventi, non avevamo alcuna responsabilità e, a volte, al limite, tutto quel trambusto e continuo cambiamento di tenore di vita e di abitudini, poteva forse rappresentare una variante al quieto vivere di tutti i giorni. Mi pare che il ritmo di vita cambiò quando, a causa dei ripetuti allarmi aerei, i miei genitori decisero di andare a vivere per qualche tempo con la mia nonna materna, ‘a Maria ‘a Ciotola (Maria Buzzi) , che abitava nei pressi dello spiazzo delle Croci, in una casa al piano terra con di fronte un piccolo cortile e scavata entro una solida ed alta parete di tufo, una stalla (in pratica era scavata sotto all’orto ‘e Don Aniceto, che abitava al Borgo). La nonna, vedova, abitava da sola, quindi di spazio in casa ne aveva anche per noi; la stalla ampia e profonda era un sicuro rifugio, molto facile da raggiungere, in caso di pericolo. Abitammo lì, credo, più di qualche giorno. Una sera cominciò a circolare per il paese, la voce che non era prudente restare ad abitare nel centro storico, perchè c’era pericolo di qualche rappresaglia da parte delle truppe tedesche che pare erano state attaccate durante la ritirata. Mio padre Vincenzo, ma da tutti meglio conosciuto come Cèncio ‘e Bbussanti, mia madre e mia nonna, verso il tramonto, prima di chiudersi in casa, parlarono a lungo con i vicini, poi cenammo e andammo a letto.

Casa di nonna Maria 'a Ciotola da 'e Croci

Il

cappello di paglia

La “voce” che circolava per il paese, diceva anche di evitare le vie principali e, proprio quando non se ne poteva fare a meno, bisognava percorrerle o attraversarle in tutta fretta. I miei genitori e la nonna, guardarono, e non si vedeva anima viva. Dovevamo percorrere le poche decine di metri che ci separavano dalla Distilleria che allora c’era e occupava tutta l’area in cui ora sorgono le tre villette del dottor Ugo Anselmi, della famiglia Stefani e delle famiglie Celsi e Lelli. Al termine di questo, diciamo stabilimento, scivolando per una ripida discesa, senza strada, saremmo arrivati nel sottostante rione di Sant’Angelo Alto e qui avremmo trovato rifugio in una grande cantina che si inoltrava entro il costone di tufo, sottostante il rione del Borgo. I proprietari di questo locale erano Giggi ‘e Patrizio (Luigi Mecozzi di Patrizio) e ‘a Mmimmi (Flaminia Ciambella) sua moglie, nostri amici che, di buon grado, ci avevano offerto ospitalità. Il

Borgo, abbiamo detto, era deserto e silenzioso. Uscimmo da Via delle

Croci, raggiungemmo la fontanella che ancora adesso c’è, a sinistra

dell’arco, e ci accingemmo ad attraversare la strada e Appena il camion fu passato, mio padre, che stava davanti a noi, subito con passo svelto cominciò ad attraversare. Il vento che soffiava dal Cimino infiltrandosi nell’arco, ma soprattutto il risucchio d’aria causato dal camion passato a forte velocità, fecero volar via a mio padre il cappello di paglia che appena da qualche giorno aveva comprato, per ripararsi dal sole nei giorni dell’ormai prossima mietitura.

Correndo in discesa, raggiunse il cappello che ormai si era fermato, vicino all’Arco ‘e Moniche, a metà Borgo. Per fortuna i soldati non spararono, anzi, penso che si saranno fatti anche qualche risata, come pure, a distanza di molti anni, immaginandoci la scena, viene un po’ da ridere anche a noi adesso. Ma

quella mattina, in quel momento, non ci fu affatto da ridere, anzi!

Rapidamente attraversammo tutti C’erano già molte persone, tra parenti e amici. Ognuno aveva le sue cose da raccontare e anche noi raccontammo la nostra ultima disavventura. Verso metà della mattinata le donne cominciarono ad impastare sulle spianatore poggiate sopra i bigonzi, acqua e farina e prepararono i gnocchi co’ i’ffero, altre accesero in un angolo il fuoco e prepararono i’ zsugo, altre grattarono i’ccacio e altre misero a scaldare in una grossa callara, l’acqua necessaria per la cottura. La

retata dei Tedeschi a Sant’Angelo Era quasi mezzogiorno e già tutti eravamo in attesa del pranzo, quando arrivò di corsa un ragazzo, tutto trafelato ed impaurito: «Da’ piedi i’Bborgo s’è ffermato un cammio e stanno a scegne giù ‘n sacco ‘e sordati co’ i mmitra de’ mano!». Il gelo scese all’improvviso, ma solo per un attimo. Rapidamente si portò all’interno della cantina tutto il trasportabile: spianatore con sopra gli gnocchi, bigonzi, palanche per sedersi, piatti, tegami e callara. Fu spento il fuoco e tutti ci chiudemmo dall’interno, nascondendoci alla meglio negli angoli più bui e nascosti. Restammo tutti fermi e in silenzio per minuti che sembravano un’eternità. Dopo un po’ sentimmo il rumore di passi pesanti che si avvicinavano e poi, proprio fuori della porta della cantina, delle voci con un suono ed un linguaggio che non era il nostro. Erano i soldati tedeschi che, sicuramente vedendo qualche traccia della nostra presenza e soprattutto il fuoco che, anche se era stato spento, ancora fumava, capirono che all’interno della cantina c’erano delle persone. Cominciarono, prima a bussare alla porta con il calcio del fucile, poi a forzarla, fino a che la spalancarono. Irruppero nella cantina, imbracciando i mitra. Passarono, dopo averle tutte rovesciate, sulle spianatore e sopra ‘i gnocchi co’ i’ffero, calpestando tutto. Ci stanarono uno per uno frugando ogni angolo o possibile nascondiglio; guardarono pure dentro le botti. In breve tutti fummo portati all’aperto sotto la minaccia delle armi. Dopo

un po’, le donne e i ragazzi furono fatti rientrare in cantina, mentre

gli uomini furono trattenuti all’esterno, allineati, con le spalle

alla porta della cantina e la fronte verso il fosso Zangola e Con gli uomini c’ero anch’io, che ero rimasto attaccato al collo, in braccio a mio padre. Un soldato se ne accorse. Afferrandomi per i fianchi, mi strappò dalle sue braccia e quasi mi scaraventò a terra davanti alla porta della cantina. Mi fecero entrare e la porta si richiuse. Dopo qualche minuto udimmo parlare ad alta voce ed in modo concitato i soldati tedeschi e quasi contemporaneamente partirono alcune raffiche di mitra. Le urla all’interno della cantina raggiunsero un’intensità non ho mai più sentito. Poi silenzio, sia all’interno che fuori. Dopo un po’ sentimmo e intuimmo dal tono imperioso degli ordini che venivano impartiti, che i soldati si stavano allontanando, portando via gli uomini che erano stati allineati sulla strada. Quando riuscimmo ad aprire la porta che era stata chiusa dall’esterno, qualcuno mise il naso fuori e non trovò quello che temevamo tutti. Per la strada deserta non c’era alcuna persona, né viva né morta. E gli spari? E gli uomini portati via? E i soldati? Rimasero tutti punti di domanda senza alcuna risposta, tutti però, pur non dicendolo, pensavano al peggio. E ora che fare? Tutti insieme si convenne che non era prudente restare in paese e si pensò di trovare scampo nelle campagne. Ogni gruppo familiare decise autonomamente e si scelse una nuova sistemazione. Per la nostra famiglia, rimasta senza un uomo, decisero mia nonna e mia madre. I’

ccasale ‘e ‘i zi’ Cucco

Non ricordo molto di quel pomeriggio né di come e dove dormii quella notte. Ricordo soltanto che al mattino, dopo essermi svegliato, toccandomi il sedere, me lo sentivo tutto indolenzito e come segnato da un solco abbastanza profondo tutto in tondo. Lo dissi a mia madre che, con un leggero sorriso, mi disse che mi ero addormentato con la testa e le braccia poggiate sulle sue gambe mentre lei era seduta in un angolo della stalla su di un blocchetto di tufo ed io ero seduto su un secchio di latta sfondato. Il risveglio non fu piacevole neanche per i grandi perchè qualcuno che proveniva dal paese, portò due notizie: che gli uomini che erano stati presi dai soldati tedeschi nella zona di Sant’Angelo erano stati portati verso Canepina e che molte case di Vignanello erano state aperte e saccheggiate. Aumentarono quindi le apprensioni per la sorte di mio padre. Mia nonna decise di fare una capatina in paese per rendersi conto di persona sia dell’una che dell’altra cosa. Tornò verso mezzogiorno con una federa piena di farina e un prosciutto tenuto in equilibrio sulla testa. La sua casa e quelle del rione delle Croci non erano state aperte. Degli uomini che erano stati presi a Sant’Angelo aveva sentito dire che erano ritornati sani e salvi a casa, essendosi liberati da soli dopo che i soldati tedeschi li avevano abbandonati rinchiusi in una grotta sulla strada per Canepina. Di mio padre e di altri due che erano stati presi, sempre a Sant’Angelo, nessuno ne sapeva niente. Si rimase col fiato sospeso, ma sperando per il meglio. Anche per quel giorno e per la notte restammo lì. Per la notte, però, mi imbottirono una balla con un po’ di fieno e mi coprirono con una vecchia giubba de i’ zi’ Cucco. Il secondo risveglio, per me e per tutti, fu indicibilmente migliore del primo. Mi svegliò mio padre. Era arrivato durante la notte. Dovette raccontare non so quante volte e a quanti, come gli erano andate le cose. Proverò a riraccontarle anche io, ma non so fino a che punto sarò compreso. Per capirlo bene bisognerebbe fare una visita al rione Sant’Angelo. Spiego

per chi non conosce questa zona. I vignanellesi capiranno subito. Il

rione sorge nella zona “a

frigido” del paese, cioè guarda verso Nord. E’ un costone

tufaceo che degrada con forte pendenza verso

Rione

Sant'Angelo e Valle Maggiore Torniamo al fatto: dopo che i soldati ebbero chiuso la porta della cantina di Giggi ‘e Patrizio. Mio padre e tutti gli altri uomini, poco più di una decina, stavano allineati lungo il bordo della stradina e guardavano verso il vuoto della vallata. Ad un tratto, ma fu un attimo, mio padre si voltò indietro e vide che i due, tre soldati che li tenevano a bada stavano parlottando tra loro ed erano un po’ distratti. Diede una leggera gomitata ai due amici che aveva a destra e a sinistra. Spiccò un salto, seguito subito dagli altri due, e raggiunsero il piano della stradina sottostante, nascondendosi nel vano d’ingresso di una cantina, fuori dalla vista delle sentinelle tedesche e dalla traiettoria dei mitra con i quali fu loro sparata qualche sventagliata. Appena sentirono che i tedeschi ed i loro prigionieri si erano messi in marcia, con molta circospezione si allontanarono dalla parte opposta. In breve raggiunsero il vicino bosco coperto di alti alberi e fitti cespugli che a Vignanello è detto ‘a Palara ‘e Moniche, distante da Sant’Angelo non più di una ventina di metri. Nascosti dalla vegetazione scivolarono fino al fosso sottostante. Risalendolo raggiunsero il ponte che sta all’uscita della galleria della ferrovia Roma-Nord e la costeggiarono fino all’alto Ponte della Selva e qui, sotto un’arcata, trovarono una grande grotta in cui decisero di passare la notte. Pensarono di essere al sicuro, invece erano caduti proprio nella bocca del lupo! Durante la notte, infatti, ci fu un continuo bombardamento aereo proprio diretto al ponte. Probabilmente gli Anglo-Americani lo volevano far saltare, ma fortunatamente, anche se di poco, lo mancarono e anche mio padre e i suoi due amici furono salvi. Al mattino successivo girovagando con molta prudenza per la campagna, evitando le strade, visitarono molti casali, tutti “abitati” da Sorianesi, Vignanellesi e Valleranesi, sfollati dai rispettivi paesi. Chiesero a tutti notizie di come erano andate le cose nei paesi e, a quelli che ci conoscevano, chiesero notizie di noi. Verso sera un gruppo di Vignanellesi accampati in un casaletto dissero a mio padre che avevano sentito dire da altri che la nostra famiglia era rifugiata nel casale di “Augusto i’ Frosonaro, i’ mmarito ‘e ‘a Marianna”. Lì infatti ci raggiunse durante la notte, mentre tutti dormivamo. Si è soliti dire che «Tutto è bene, quel che finisce bene, però... i ttrìbboli quanti!». I’

ccécolini e i’zsangue ‘velenato Dopo qualche settimana, probabilmente a causa del forte spavento subìto quando fui strappato dalle braccia di mio padre, davanti alla cantina di sant’Angelo, su buona parte del corpo, ma più che altro su tutte due le gambe, mi riempii di foruncoli che da noi si chiamano: i ccécolini. Avevo le gambe coperte di questi “cosi” che dapprima erano come dei piccoli pedicelli, ma poi si gonfiavano e dopo qualche giorno di maturazione esplodevano lasciando uscire tanto, tanto pus. Poi lentamente si formavano delle crosticine e al loro distacco restavano ampie cicatrici. Il medico condotto, allora si chiamava così, il dott. Francesco Frezzolini, diagnosticò un, non meglio definito, avvelenamento di sangue e altre concause, dovute principalmente al forte spavento avuto quel giorno. Penso, ora, che forse sarebbe stato necessario un ricovero in ospedale, ma i tempi erano quelli che erano e la cosa non era nemmeno pensabile. I miei però, preoccupati, mi portarono a Roma e nientepopodimeno che alla “Sala Medica del Ministero della Guerra” (si chiamava così allora) in via XX settembre. Negli

anni della guerra, mio padre, da “richiamato” aveva prestato

servizio nel “Corpo della Sanità”, come infermiere proprio in quel

ministero. Subito dopo la burrasca della guerra vi prestavano servizio

ancora molti suoi superiori medici, e alcuni infermieri con i quali

aveva lavorato insieme. L’ultima visita a casa nostra la fece, purtroppo, per i funerali di mio padre nel febbraio del ’67. Agatino, quando arrivammo, si dedicò tutto a noi ed a me in particolare. Mi mise su un lettino e mi ci tenne non so per quante ore, ripulì i foruncoli dalle crosticine e disinfettò quelli “in attività” ed infine mi fasciò entrambe le gambe, dall’inguine alle caviglie. Quando scesi dal lettino, camminavo con le gambe tese e rigide come se avessi un’ingessatura. Proprio

questa fu infatti l’impressione di una donna di Vignanello, quando la

sera, di ritorno da Roma con l’ultimo treno della Roma-Nord,

attraversavamo Dovetti, come prescrizione, restare così fasciato per una settimana, poi ritornammo in Sala Medica. Mi sfasciarono ed ero praticamente guarito. Erano rimaste a testimonianza dell’esplosione dei cécolini un’infinità di crosticine che dopo alcuni giorni lasciarono il posto alle cicatrici, che ancora ho. La guerra e il primo dopoguerra erano passati. Fermiamoci qui, ma ce ne sarebbero ancora di fatti da raccontare! Lillo

|

Ricordo

che una mattina, era di domenica, io e Costanza stavamo in casa da soli.

Mio padre non c’era perchè stava sotto le armi. Mia madre Imola era

andata a messa. Cominciò a suonare la sirena. Io e mia sorella

raggiungemmo subito il nostro rifugio. Si sentirono tanti spari: due o

più aerei si mitragliavano sul cielo del nostro paese. Sentimmo un

forte rumore sopra di noi e un rumore di tegole spezzate. Restammo

rintanati sotto il letto ben oltre il cessato allarme, fino al ritorno

di nostra madre che ci liberò dall’incubo.

Ricordo

che una mattina, era di domenica, io e Costanza stavamo in casa da soli.

Mio padre non c’era perchè stava sotto le armi. Mia madre Imola era

andata a messa. Cominciò a suonare la sirena. Io e mia sorella

raggiungemmo subito il nostro rifugio. Si sentirono tanti spari: due o

più aerei si mitragliavano sul cielo del nostro paese. Sentimmo un

forte rumore sopra di noi e un rumore di tegole spezzate. Restammo

rintanati sotto il letto ben oltre il cessato allarme, fino al ritorno

di nostra madre che ci liberò dall’incubo. Un

altro allarme aereo suonò poco prima del tramonto in una giornata

estiva. Andammo a rifugiarci insieme alla famiglia di Giggi

‘i’ppapa (Luigi Stefani), un anziano vicino di casa, nella sua

cantina, molto più sicura della nostra stalla perchè scavata ai piedi

della parete di tufo che scende quasi verticale sul lato Nord del Ponte

della Fontana (da ‘a Commènna),

sotto al Castello Ruspoli.

Un

altro allarme aereo suonò poco prima del tramonto in una giornata

estiva. Andammo a rifugiarci insieme alla famiglia di Giggi

‘i’ppapa (Luigi Stefani), un anziano vicino di casa, nella sua

cantina, molto più sicura della nostra stalla perchè scavata ai piedi

della parete di tufo che scende quasi verticale sul lato Nord del Ponte

della Fontana (da ‘a Commènna),

sotto al Castello Ruspoli.

Al

mattino seguente, di buonora, ci alzammo, e dopo colazione, la mamma e

la nonna prepararono qualcosa da mangiare per portarlo con noi, presero

qualche indumento di ricambio, e usciti di casa e chiusa a chiave la

porta, ci incamminammo, in salita, per Via delle Croci e raggiungemmo il

Borgo, affacciandoci su questa via proprio all’altezza della scalinata

dell’ingresso della Chiesa dell’Oratorio, di fronte alla Porta del

Molesino.

Al

mattino seguente, di buonora, ci alzammo, e dopo colazione, la mamma e

la nonna prepararono qualcosa da mangiare per portarlo con noi, presero

qualche indumento di ricambio, e usciti di casa e chiusa a chiave la

porta, ci incamminammo, in salita, per Via delle Croci e raggiungemmo il

Borgo, affacciandoci su questa via proprio all’altezza della scalinata

dell’ingresso della Chiesa dell’Oratorio, di fronte alla Porta del

Molesino. Il

cappello, spinto dal vento e risucchiato dal vortice d’aria del camion

rimbalzava a tutta velocità sul selciato seguendo il veicolo, carico di

soldati tedeschi che imbracciavano il fucile. Fu istintivo per mio padre

correre dietro al cappello per acciuffarlo, come fu istintivo per mia

madre, iniziare ad urlare per cercare di fermare mio padre: «Fèrmo!

Fèrmo! Cèncio, torna indietro! Lascia stà i’ccappello! Quelli te spàrono!».

Non ci fu niente la fare.

Il

cappello, spinto dal vento e risucchiato dal vortice d’aria del camion

rimbalzava a tutta velocità sul selciato seguendo il veicolo, carico di

soldati tedeschi che imbracciavano il fucile. Fu istintivo per mio padre

correre dietro al cappello per acciuffarlo, come fu istintivo per mia

madre, iniziare ad urlare per cercare di fermare mio padre: «Fèrmo!

Fèrmo! Cèncio, torna indietro! Lascia stà i’ccappello! Quelli te spàrono!».

Non ci fu niente la fare. Scendendo

da Sant’Angelo e costeggiando il fosso, raggiungemmo la stradina che

passa davanti alla Chiesa della Madonna del Pianto. La percorremmo fino

ad incrociare la discesa della Costa dei Frati, oltrepassammo il ponte

di Santa Filomena, prendemmo su per la salita della costa di Princisali

e raggiungemmo la contrada i

Ppareti. Qui una sorella di mia nonna, ‘a

si’ Marianna, e suo marito, i’

zi’ Cucco (Augusto Grattarola), avevano un podere con un bel

casale e una stalla. Per quel che restava di quella brutta giornata e

per la successiva notte, ci accolsero a braccia aperte anche se già

c’erano anche altri loro parenti.

Scendendo

da Sant’Angelo e costeggiando il fosso, raggiungemmo la stradina che

passa davanti alla Chiesa della Madonna del Pianto. La percorremmo fino

ad incrociare la discesa della Costa dei Frati, oltrepassammo il ponte

di Santa Filomena, prendemmo su per la salita della costa di Princisali

e raggiungemmo la contrada i

Ppareti. Qui una sorella di mia nonna, ‘a

si’ Marianna, e suo marito, i’

zi’ Cucco (Augusto Grattarola), avevano un podere con un bel

casale e una stalla. Per quel che restava di quella brutta giornata e

per la successiva notte, ci accolsero a braccia aperte anche se già

c’erano anche altri loro parenti.

Io ne ricordo uno in particolare, Agatino

Pasquale, militare di carriera, siciliano, che spesso, sia durante la

guerra che negli anni, anche molto successivi, venne più volte a

Vignanello, nostro ospite.

Io ne ricordo uno in particolare, Agatino

Pasquale, militare di carriera, siciliano, che spesso, sia durante la

guerra che negli anni, anche molto successivi, venne più volte a

Vignanello, nostro ospite.